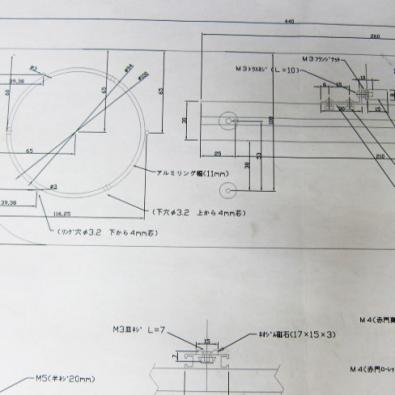

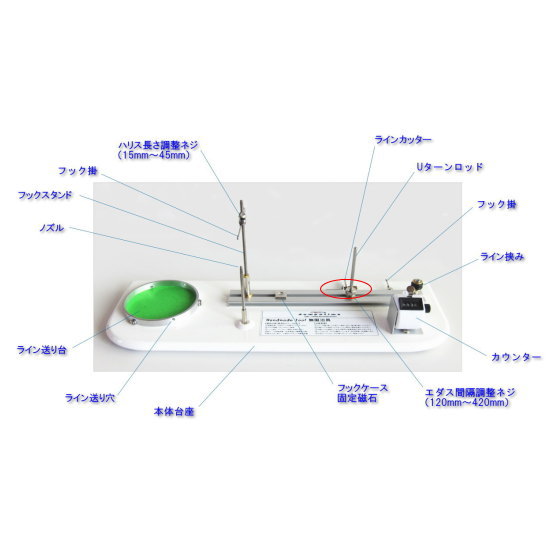

「設計図の作成」

▼最終的な構成を図面化

「まずは台座に寸法出しから・・・。」

▼まずは土台に寸法出しから・・・。

まずは、台座に寸法出しをします。

▼台座取付穴開け

台座に取付用の穴開けをします。

▼台座裏のゴム足取付

このゴム足の選定は意外と重要でした。市販ゴムの中では高価なゴム足です。この治具本体が滑ると使いづらいので、しっかりグリップ出来るゴムを採用しています。

もっと強力に机と固定したい場合は、クランプで挟んでください。

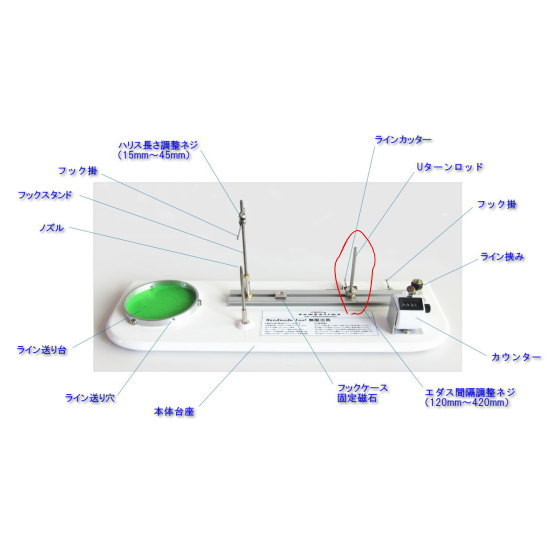

「アルミレール」

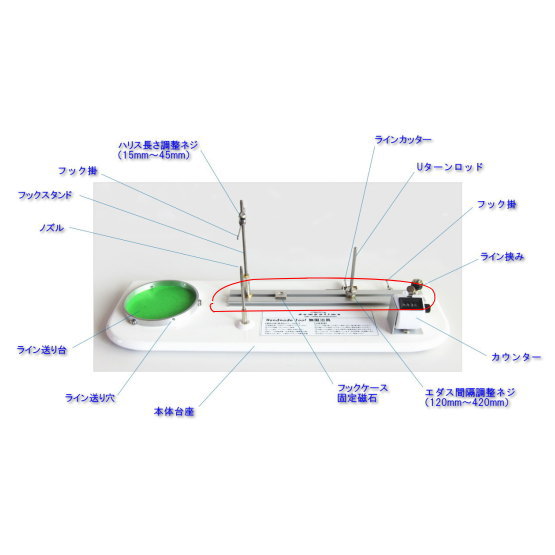

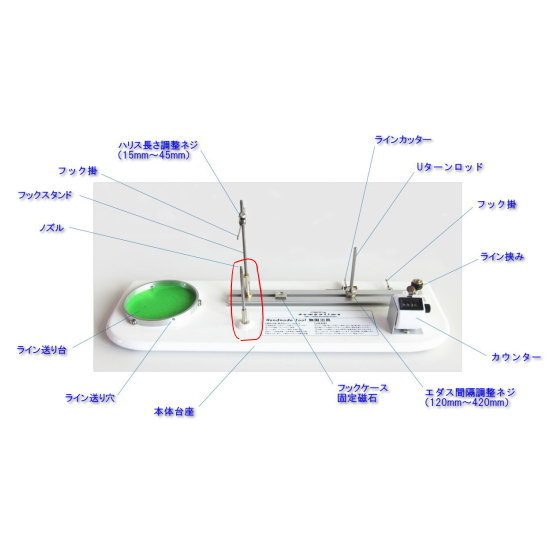

▼赤囲い部分のアルミレール加工工程です。

枝針間隔を可変するためのアルミレールの加工です。このアルミレールにはその他の部品も多数取付します。

▼定尺アルミスライドレールの切断

定尺のアルミレールを切断します。

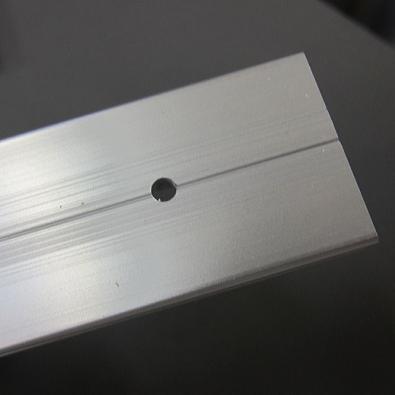

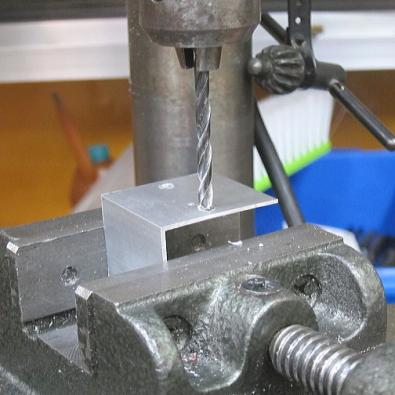

▼アルミスライドレールの穴開け

アルミスライドレールに穴開けします。

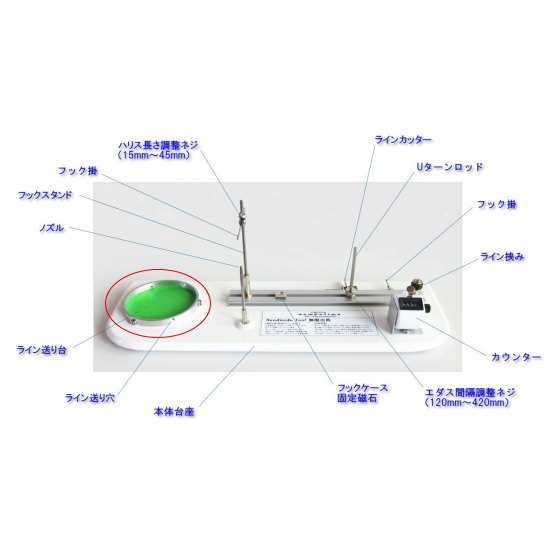

「ライン送り台」

▼赤囲い部分のライン送り台の加工工程です。

以下、こだわって作り上げたライン送り台の製作工程です。

▼アルミパイプからカットしています。

垂直なリングを装着したいという要求事項から、皿?ではなくアルミパイプから切り取って装着することに。

ここまでしなくとも既製品があれば良かったのですが流用できる既製品見つからずでした。

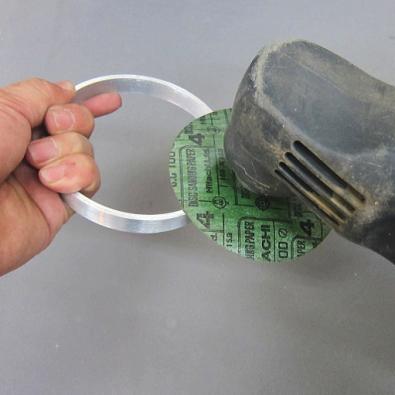

▼カットしたアルミパイプの磨き

カットしたアルミパイプの磨きます。

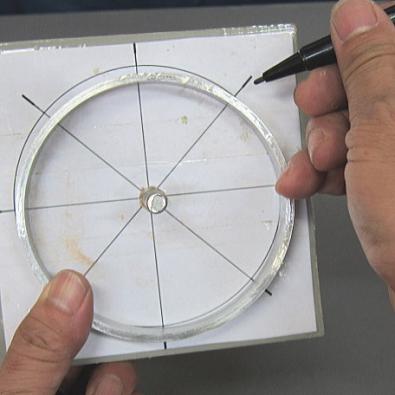

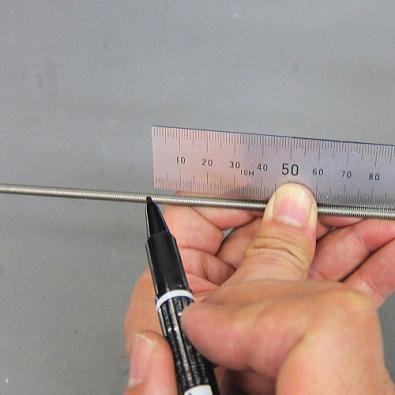

▼アルミパイプに取付用穴開け位置を罫書

アルミパイプに取付用穴開けをするための位置出しをします。

▼アルミパイプに取付用穴開け

アルミパイプに取付用穴開けをします。

▼アルミパイプに取付用穴開け完了

アルミパイプに取付用穴開けの完了です。

▼ライン送り穴の面取り作業

ライン送り穴の面取り作業です。これをキッチリしないとモトスに傷がついてしまいますね。

▼取付ネジのタッピング作業

ライン送りのリングを台座に取付するためのネジ切り作業です。。

▼取付ネジの取付作業

ライン送りのリングを台座に取付するためのフック取付作業です。。

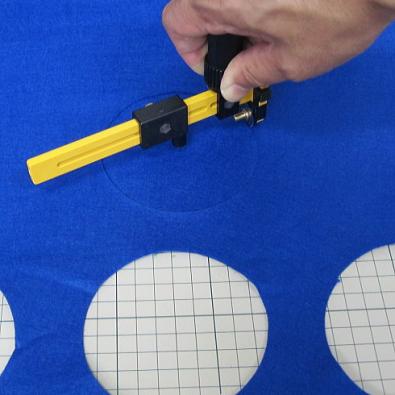

▼フェルトの切り抜き

フェルトの切り抜きです。

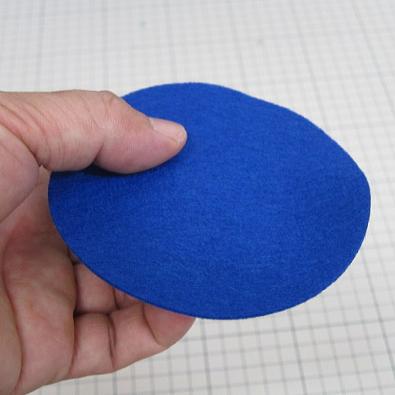

▼フェルトの切り抜き完了

フェルトの切り抜き完了です。試行錯誤の結果、フェルトだけが素材として合格でした。

ほとんどの布やゴム、スポンジは作業性が悪く不合格です。

結果は単純にフェルトを採用しただけですがフェルトでないとココはダメなんです。

▼アルミレールとアルミリングの取付完了

アルミレールとアルミリングの取付完了です。

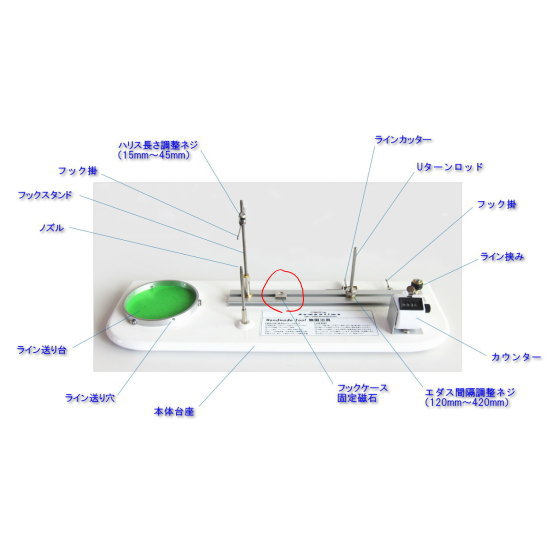

「カウンター」

▼赤囲い部分のカウンターの取付工程です。

意外と必需品。カウンターの取付作業工程です。

▼ダイソーカウンター

ダイソーのカウンターです。これで十分です。(^^)

▼カウンター取付アングル切断

カウンター取付アングルを切断します。

▼カウンター取付アングル穴開け

カウンター取付アングルに穴開けします。

▼カウンター取付の両面テープ貼

カウンター取付の両面テープ貼です。なんと原始的な・・・って思うかも知れませんがテストの結果はコレが一番強いんです。ネジで止めると逆にダメなんです。不思議ですね。

▼カウンター取付完了

カウンター取付完了です。

「ノズル」

▼赤囲い部分のノズルの工程です。

さて、一番大事な部品のノズルの製作工程です。

▼ノズル研磨作業

肉厚なパイプを研磨して尖らせます。慣れるまでは何回も失敗しました。

先端部分の滑り具合は結び目を引き上げる時の作業性に影響するので仕上げは鏡面仕上げにしてツルッツルにしています。

▼ノズル受け金具加工

特殊肉厚ノズルを受ける金具の穴径調整加工です。

▼ノズル圧入

特殊肉厚ノズルを受金具に圧入します。

▼ノズル下の化粧部品

ノズル下の化粧部品です。どこかでみたことありませんか?そう、道路のアスファルトの上に見かける目印です。

▼ノズルセット製作完了

ノズルセット製作完了です。ラインを何十にも巻かれると、だんだん締まってきてノズルが曲がります。かなり剛性がないと無限仕掛には耐えられないです。

「フックスタンド」

▼赤囲い部分のフックスタンドの工程です。

次はフックスタンドの作業工程です。

▼寸切ボルトを切断

寸切ボルトを切断します。所定寸法にマーキング。

▼寸切ボルトの切断バリ

寸切ボルトを切断しましたがバリがでてます。バリ取りをしたら完了です。

▼ハンガーフック圧入

ハンガーフックの圧入状況です。フック棒は自転車のスポークです。そのスポークを支えるプラスチック部材はラジコン部品です。

探しに探して、やっと見つけた既製品の部品です。(内緒です。ここだけの話です。)

▼ハンガーフックセット完了

ハンガーフックセット完了です。

「Uターンロッド」

▼赤囲い部分のUターンロッドの工程です。

次はUターンロッドの作業工程です。

▼Uターンロッド材料

Uターンロッドは皿ロングネジを切断して部品化しています。

なーんだ、材料代安いなっ!って思うかもしれませんが開発中は何十回も部材方針が変わり続けるので莫大な費用が掛かるんですよ。

最終的にはシンプルな部材になることが多いのですが・・・・。

▼Uターンロッドの皿ネジ頭カット

皿ロングネジの頭部分もカットします・・・。

▼Uターンロッド部材完了

Uターンロッド部材の組立完了です。

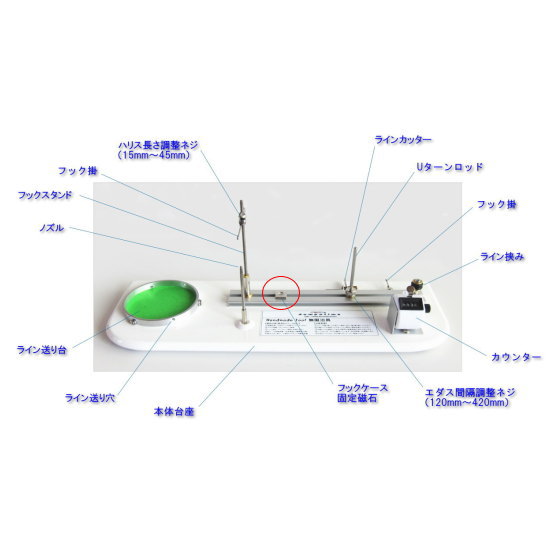

「フックケース固定磁石」

▼赤囲い部分のフックケース固定磁石の工程です。

次はUターンロッドの作業工程です。

▼フックケース固定磁石の部品

フックケース固定磁石の部品です。ネオジム磁石なのでしっかり固定されます。

▼フックケース固定磁石取付完了

フックケース固定磁石をアルミレール上に取り付けています。好みで位置を多少は変えられます。

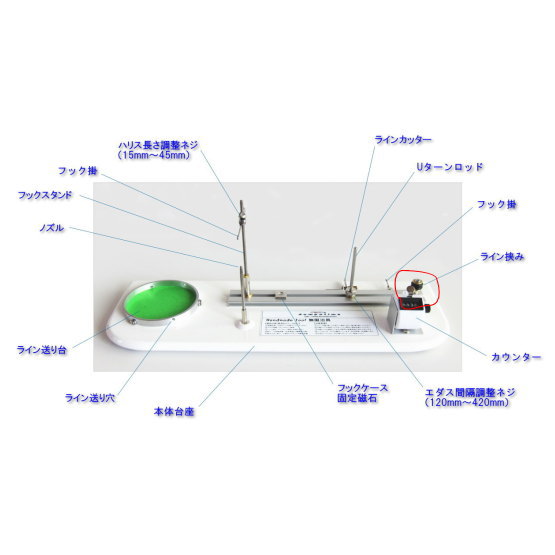

「ライン挟み」

▼赤囲い部分のライン挟みの工程です。

次はライン挟みの作業工程です。

▼ライン挟みの組立状況です。

ライン挟みの組立状況です。特に加工部品はありません。

上下二つのゴムの隙間から内部にもう一つゴムが隠れています。これが味噌です。

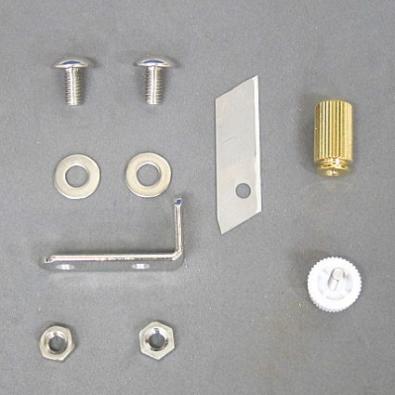

「ハリスカッター」

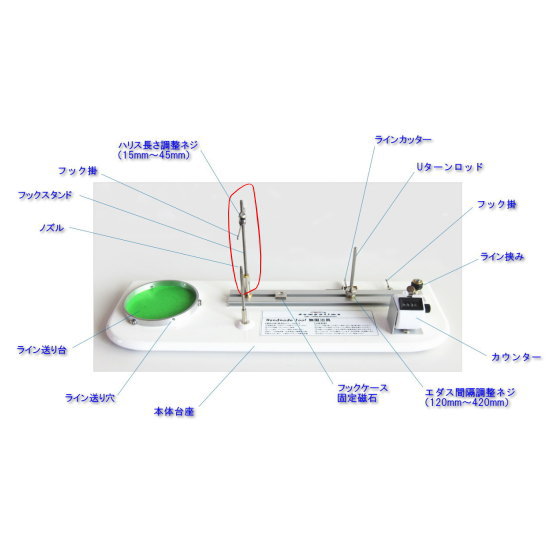

▼赤囲い部分のハリスカッターの工程です。

次はハリスカッターの作業工程です。

▼ハリスカッター(カッター側)の部品

ハリスカッターの構成部品です。

▼ハリスカッタ組立完了(カッター側)

ハリスカッター部材(カッター側)の組立完了です。

▼ハリスカッタ組立完了(針掛け側)

ハリスカッター部材(針掛け側)の組立完了です。

キス針はとても小さくて市販ネジでは太すぎて使えません。

そこで上写真のようにネジに穴を開けて、さらに細い棒状部品を挿入しています。

▼ハリスカッター(針掛け側)の材料選定

その棒状部品の正体は自転車のスポークネジです。これを採用しました。これならギリギリ使えます。

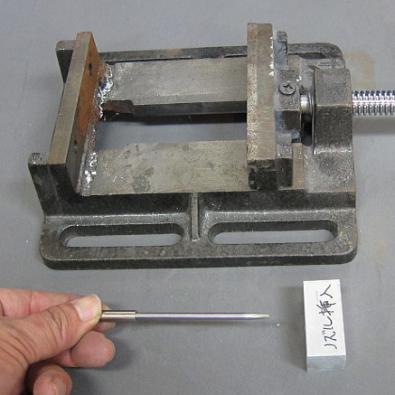

▼ハリスカッター(針掛け側)の穴開加工

市販ネジにスポークを圧入する穴を開けています。

▼ハリスカッター(針掛け側)の穴開加工完了

市販ネジにスポークを圧入する穴開完了です。綺麗に出来ました。

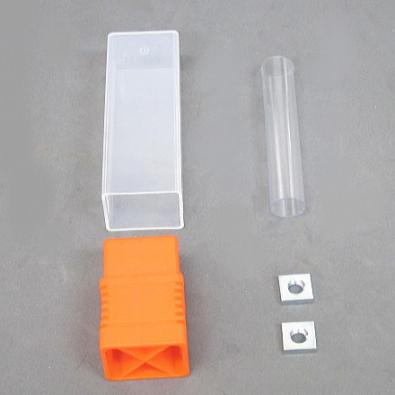

「枝針ケース」

▼赤囲い部分の枝針ケースの工程です。

次は赤囲い部分にセットする「枝針ケース」の組立工程です。

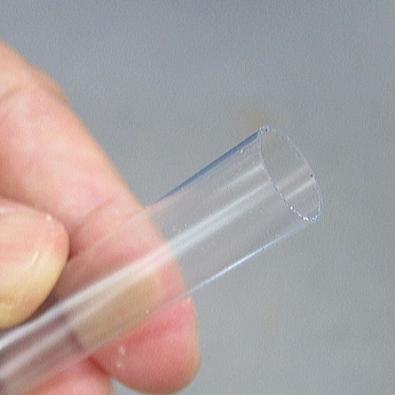

▼枝針ケース構成

枝針ケースの構成です。上写真の透明パイプの写真には映っていませんが、透明パイプの中に底調整用のスポンジが挿入されます。

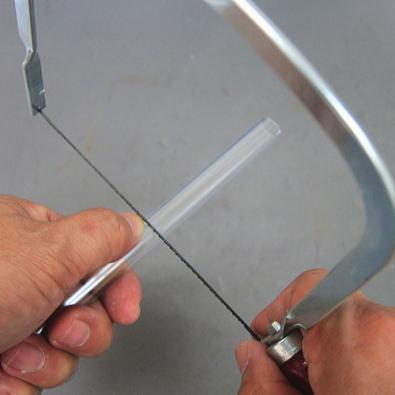

▼枝針ケースの透明パイプ切断

枝針ケースの透明パイプ切断します。

▼透明パイプ切断のバリ

透明パイプ切断すると、どうしてもギザギザとバリがでます。

▼切断バリの除去作業

しかたないので一つ一つ切断バリを除去します。

▼透明パイプ内のスポンジカット

透明パイプ内のスポンジをカットします。

▼透明パイプ内にスポンジ挿入

透明パイプ内にスポンジを挿入しました。鉛筆などで上げたり下げたり出来ます。

▼スポンジを挿入した透明パイプをセット

スポンジを挿入した透明パイプを本体ケースにセットしました。

自由に抜き差し出来ます。

▼枝針ケースにネオジム磁石挿入

枝針ケースにネオジム磁石挿入しました。

「完成(^^)」

▼製作完了です。完成です。

製作工程を見て頂きありがとうございます。製作完了です。

最終的にはシンプルなものになりましたがコレでも2年掛かりました。

ずっと二転三転して良い方針が生まれるたびにほとんどの部品が水の泡って感じです。 企業のように設計したら部品が出来る訳ではないので、既製品の部品を改造して構成していくので、 探すのですがなかなかないんです。ピッタリのものってないですね。

以上です。ここまで見て頂きありがとうございます。 m(_ _)m

最終的にはシンプルなものになりましたがコレでも2年掛かりました。

ずっと二転三転して良い方針が生まれるたびにほとんどの部品が水の泡って感じです。 企業のように設計したら部品が出来る訳ではないので、既製品の部品を改造して構成していくので、 探すのですがなかなかないんです。ピッタリのものってないですね。

以上です。ここまで見て頂きありがとうございます。 m(_ _)m

<以下に製作工程写真を掲載します。>