「漁師結び」

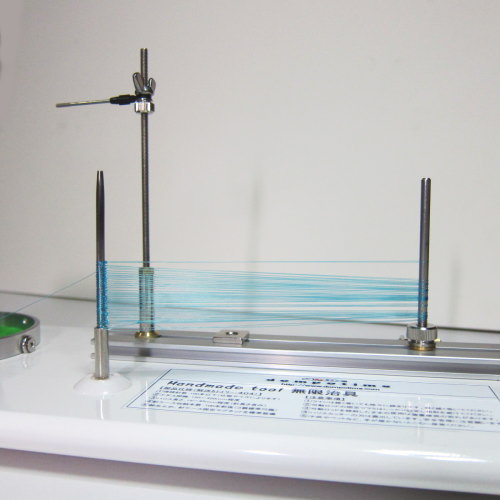

▼完成品の代表的な作業イメージ

「完成品 装置全体」

▼真上から・・・・。

大きさは、横幅440mm、奥行150mm、高さ175mmです。依頼者の要求でコンパクトにコンパクトになっていきました。

▼前方上から・・・。

作業する目線からの写真です・・・。

▼左斜め上から・・・・。

この方向が全体構成がわかりやすいですね。一番手前が糸巻きを置く部分で、真ん中あたりに針を掛けるハンガーと、その下方にノズルが立っています。

▼左斜め上から・・・・。

今度は、反対に右斜め上からの写真ですね。一番手前にカウンターで、アルミレールの一番手前に付いているのはライン挟みです。5本針などの少ない針数では必需品とのことです。

「ラインの締め付けに耐えうる強度」

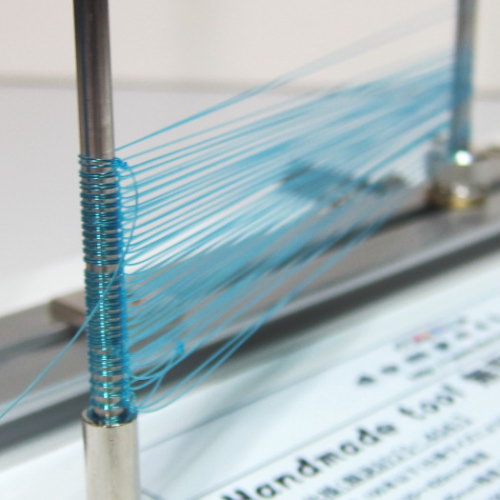

▼ラインの締め付け(写真①)

このようにラインの締め付けが掛かります。「ノズル」と「Uターンロッド」は、これに耐えられる強度が必要です。

▼ラインの締め付け(写真②)

同じく、ラインの締め付けが掛かっています。装置には強度を持たせましたが、ラインの締め付けは、手で掛ける力具合で何倍にもなります。

原則は必要最小限に緩く緩く掛けていかないと部品が耐えられません。

「完成品 フックスタンドとノズル」

▼メイン装置(フックスタンドとノズル)

仕掛を自作するためにメインの仕事をする重要な部分です。針を掛ける「フックスタンド」と、漁師結びを何十回も掛けていくノズルです。

▼メイン装置(ノズル)

ノズルの拡大写真です。肉厚ノズルでラインの締め付けに耐えうる強度です。これでも緩く掛けていかないと徐々に締め付けられてノズルとUターンロッドが引き寄せられます。ノズル内径はビーズが落ち込まない径としています。

▼メイン装置(ノズル)※上から

ノズルとフックスタンドを上から撮影した拡大写真です。

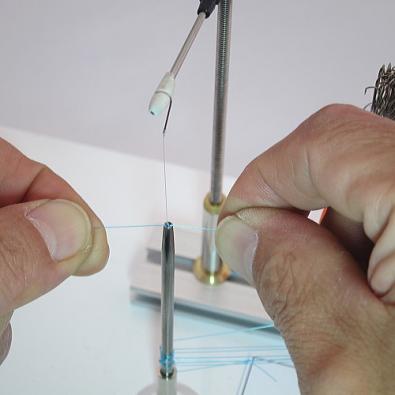

▼使用状況(フックスタンドとノズル)

作り方(使用状況)です。ノズルに挿入されたハリスに結び目をノズルの上に運んで結ばれていきます。

「完成品 装置右側の各部品」

▼Uターンロッド・カウンター・ラインカッター

枝針間隔を決定する「Uターンロッド」と、「カウンター」と、背面にはハリスを指定した間隔でカットしていく「ハリスカッター」があります。

▼装置右側の各部品(上から)

装置右側の各部品の上からの写真です。

写真上側にハリスを指定した間隔でカットしていく「ハリスカッター」、アルミレール上の中央に枝針間隔を決定する「Uターンロッド」、同じくアルミレール右端に「モトス掛け」、写真下側に「カウンター」です。

▼Uターンロッドの拡大写真

Uターンロッドの拡大写真です。ノズル同様にライン締め付けに耐えられる強度が必要です。

▼ラインカッターの拡大写真

背面に装備したハリスカッターです。ハリスを指定した間隔でカットしていくだけですが、かなり快適で効率が良く高評価な「しくみ」です。

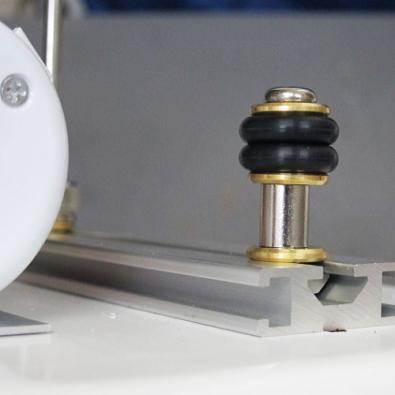

▼モトス掛けの拡大写真

主に5本針などの仕掛けを専門に自作する人の必須部品です。モトスを挟んで止めておくのだそうです。単純な部品ですが使えるようになるのに意外と手間取りました。2個のゴムとゴムの間の内部に小さなゴム輪を入れています。その部品でうまくいきました。

「その他の完成写真」

▼ライン送り台の拡大写真

とにかく肩身の狭いお父さんの立場を重視して静かに作業できる事を求めました。敷いているのは単なるフェルトです。

これに行きつくまでは全て不合格でした。布などのループした繊維ではスムーズにラインが出ません。ゴム質やスポンジ質やあらゆるものが意外と不合格で、唯一見つけたのがどこにでもあるこのフェルトなんです。

これに行きつくまでは全て不合格でした。布などのループした繊維ではスムーズにラインが出ません。ゴム質やスポンジ質やあらゆるものが意外と不合格で、唯一見つけたのがどこにでもあるこのフェルトなんです。

▼枝針ケースの拡大写真

この枝針ケースも必需品のようです。1個を標準装備としています。必要に応じて別途単品購入をお願い致します。

▼枝針ケースの本体セット位置

この枝針ケースは、底に鉄板が装着されています。本体にネオジム磁石の台座がありますのでココにセットします。最適なセット位置にしていますが、好みに合わせて移動することも出来ます。

<以下に完成品の各部写真を掲載します。>