「Neutralの工学的特徴」

引き重りに影響する要素はいろいろありますが、今回の設計思想から下記要素の1)2)3)以外の4)5)6)7)を組合せて構成しています。

1)水中重さ(浮力体)

フロートオモリなどです。水中重量も軽くなりますが砂に接する面積も得られるので効果的に軽くなります。

2)オモリ断面積

タングステンなどです。鉛でコレを狙うとオモリが長くなって投げてから安定までの時間が長くなり初期空気抵抗で失速して飛距離低下するので鉛では採用困難です。

3)表面摩擦

旧スリッピー2などの材質によるものです。砂が相手の場合、不思議と指で触った摩擦抵抗の感覚が一致するとは限りません。スリッピー2では驚くほど滑りましたが「滑り過ぎ」ってことで計画断念しました。

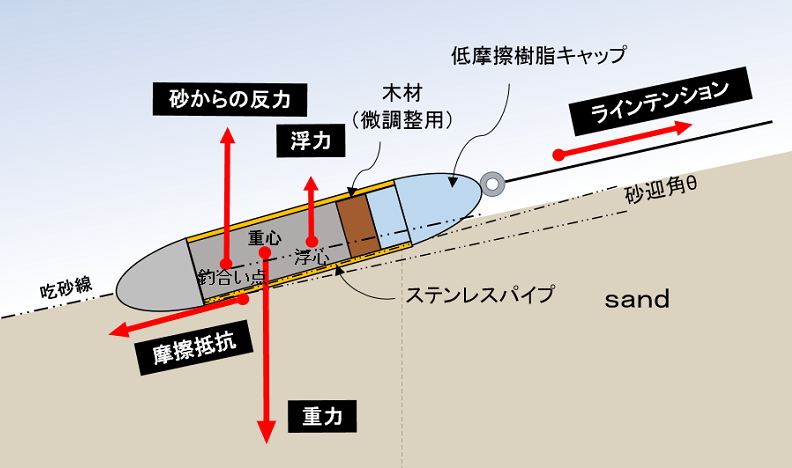

4)表面粗さ

今回のSUSパイプなどです。材質ではなく表面が凸凹でなく鏡のように平滑な状態による形状からくるものです。

5)全体形状

今回のSUSパイプのように同一断面の直胴形状は有利です。

一概には言えませんが曲面で絞られた形状は砂に潜りやすい傾向がでる場合があり、紡錘形であってもコーン状に直線的に絞った形状の方が砂に潜りにくい傾向があるように思います。重心位置などいろいろな要素が絡むので一概には言えません。

6)重心位置

平らな海底では、ベタっと砂に寝て均等に砂と接する重心位置が有利です。ですがコレを狙い過ぎると砂紋の乗り越えで違和感がでることも。

7)砂とオモリの接面

天秤とオモリが一体の場合は、砂紋があるとオモリ面が砂から離れるため、引き心地に影響してしまいます。これに対して、主軸の振れ角度を調整してユルユルにすることで砂紋に対してオモリ面が追従しやすくなり引き心地を滑らかにする事も出来ます。ただしユルユルにすると針掛かりに影響してしまう可能性もあります。いろいろな優先順位によって選択的な調整が出来ます。

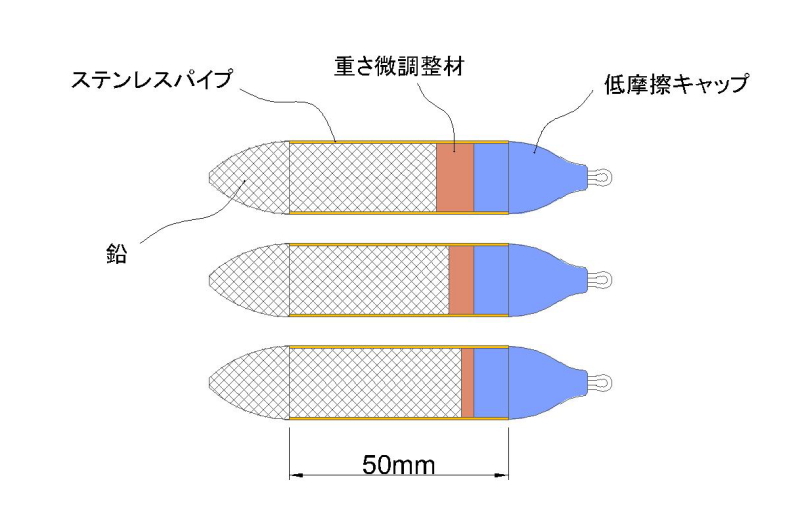

引き重りを軽くする目的での浮力材は使わない方針で製作してみました。内部にはパイプ径毎に号数調整用の数ミリの木片が入っているだけとしています。

これにより投げる瞬間のオモリ側面に当たる空気抵抗が小さく、投げ直後の初速が失われにくく、さらにオモリが短い事で投げ直後のまだ釣り人から見えない範囲内で早期に飛行姿勢が安定してくれるので飛距離に貢献してくれます。

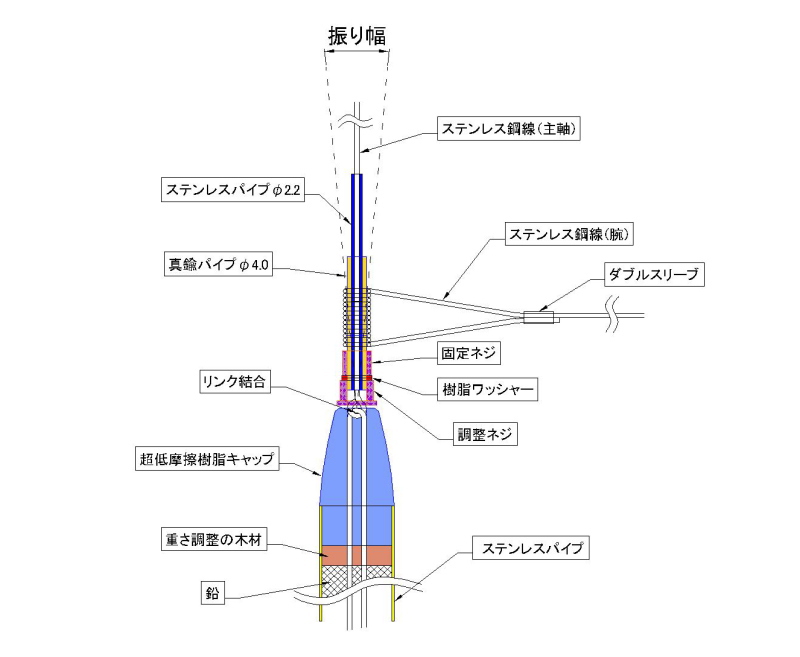

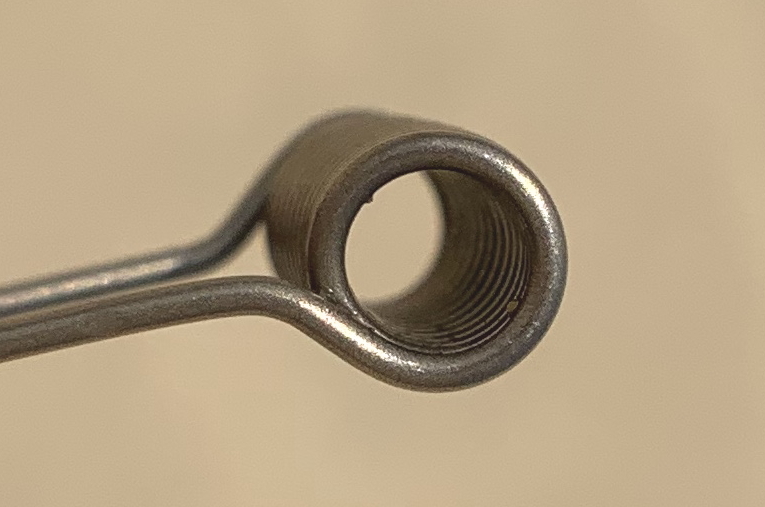

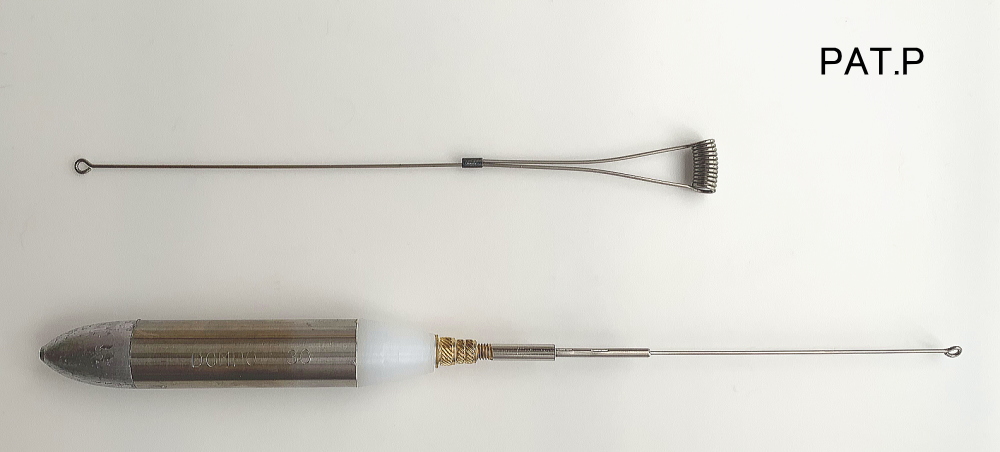

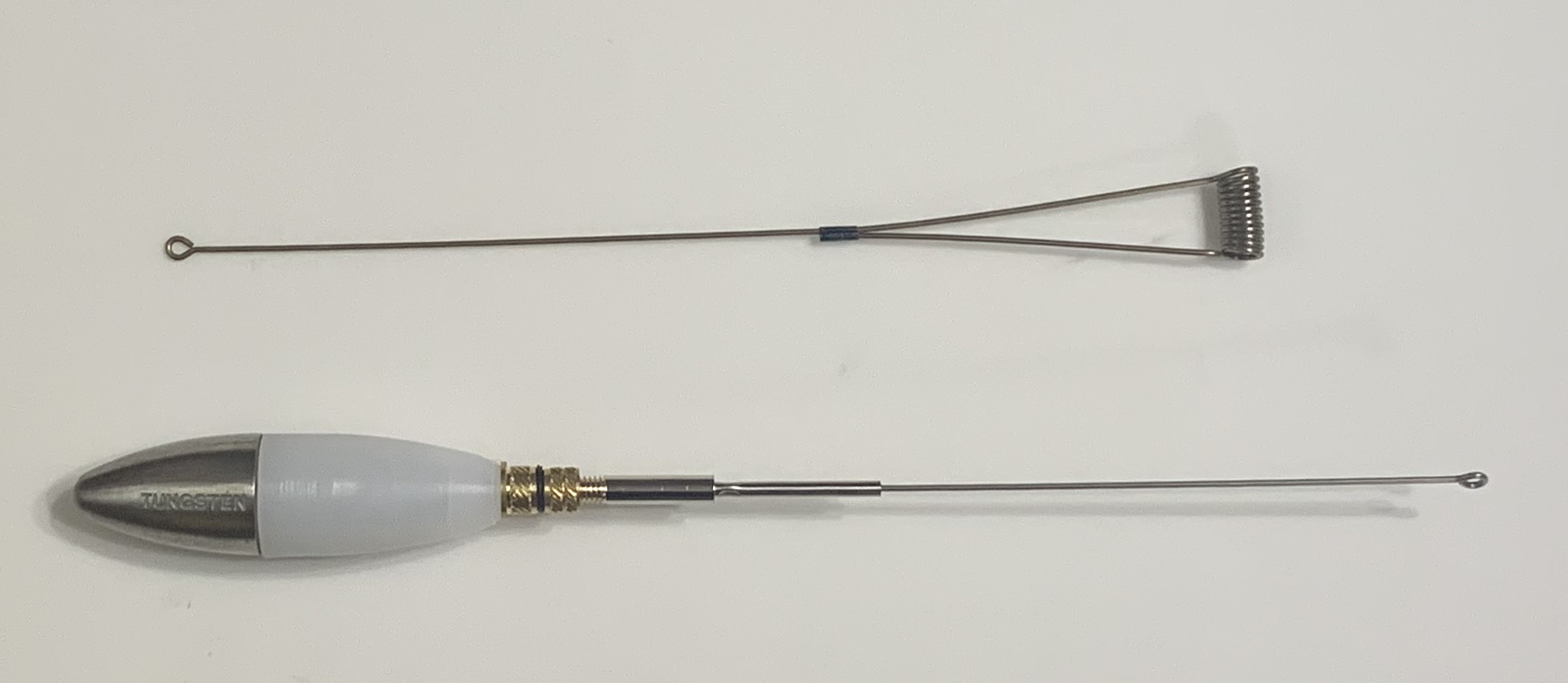

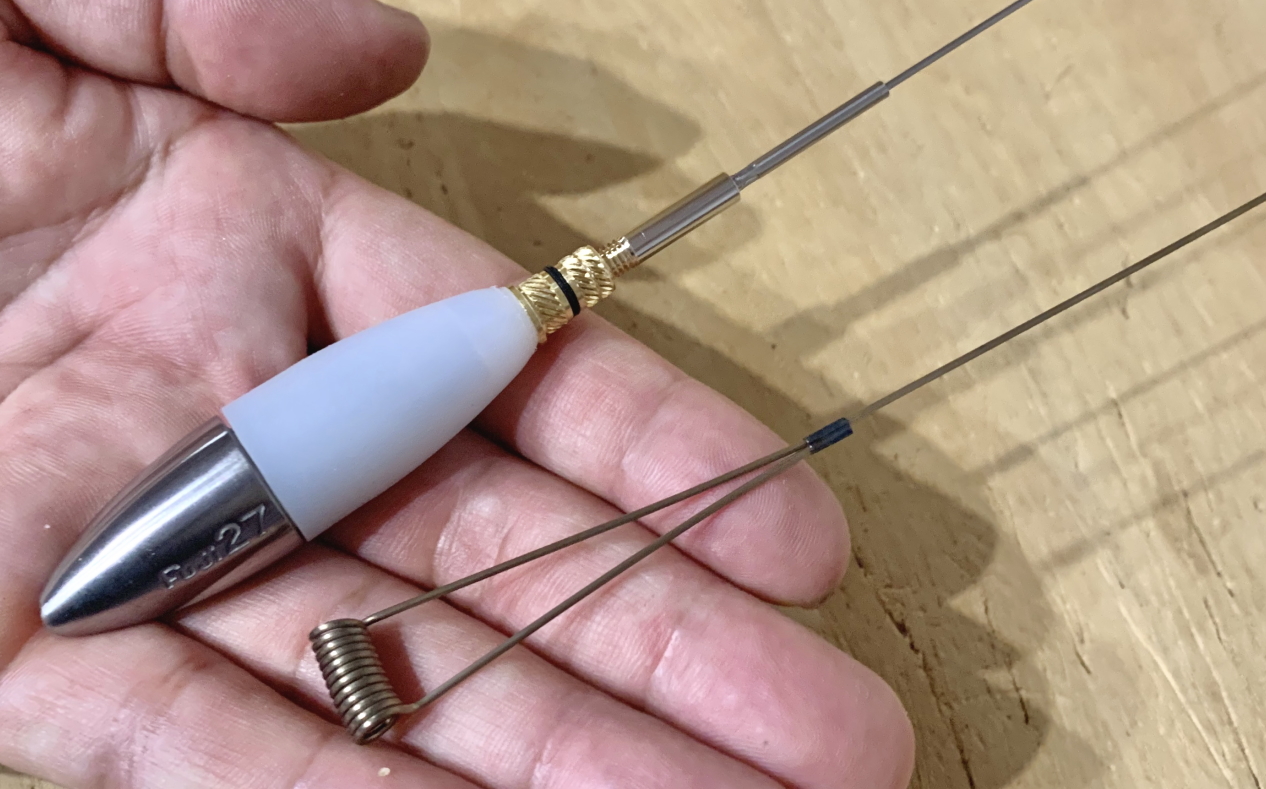

いわゆるオモリ一体型天秤ですが、主軸が2本の線材でリンク構成されているため主軸が振れる構造となっています。そのリンク部分では錘面と主軸面の面と面を衝突させる事で、主軸の振れ角度となる可動域に一定の制限をかけています。

旧タイプのように超軟質チューブのような緩衝材がないため、針掛かりのためのカチッとした急激な負荷変化の境界点を作れたことと、同時にアタリも旧タイプより良く伝わるようになり、全体的に大幅に性能アップしました。

主軸の可動域内では今まで以上に違和感がない無負荷状態で可動し、その可動域を超えて面と面が衝突する負荷の境界点に達すると予期しない急激な負荷変化を起こし、餌を吐き出すタイミングを与えず針掛かりを誘発させるという狙いがあります。

キスが違和感を感じた時には、時既に遅し、、で針掛かり。。

上の動画を再生してみてください。主軸が2本の線材でリンク構成されているため主軸が振れる範囲で起こることと、主軸が振れない範囲で起こることを説明しています。

また腕を三角形で固めているため境界点が急激な負荷変化点となる仕組みがわかると思います。

また腕を三角形で固めているため境界点が急激な負荷変化点となる仕組みがわかると思います。

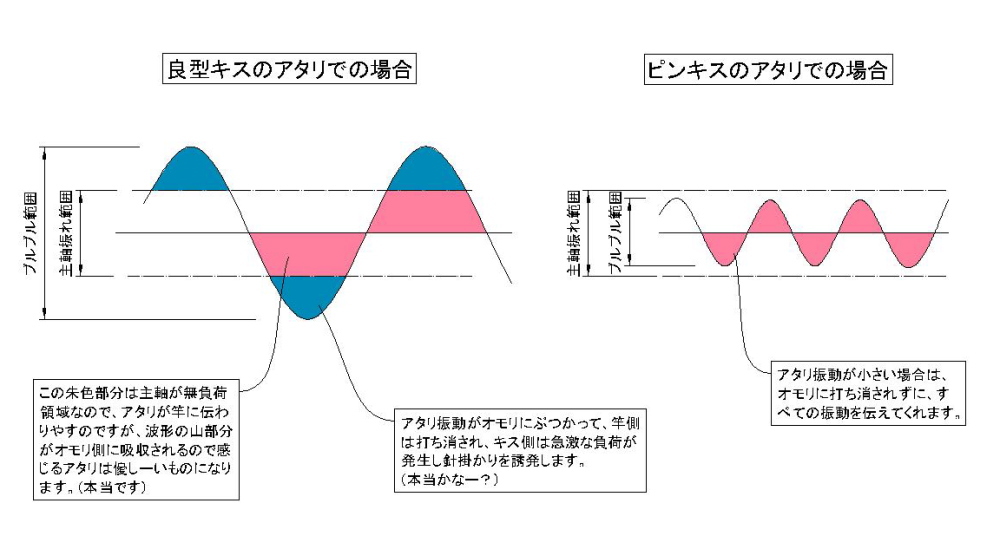

また、ニュートラはピンキスのアタリまで感じることが出来ますが、アタリが大きくてビンビンに感じる訳ではありません。ある一定以上のアタリはオモリに吸収され打ち消されて優しい静かなアタリだけが伝わる感じです。

あくまでも仮定の話ですが、そのことを上図のとおり推測しています。つまり必要最小限のアタリは竿側に伝えて、必要以上のアタリはオモリに衝突して打ち消されてキス側での針掛かりの誘発に使われる?のでは?という仮定です。

でも、もしかしたら、そのとおりなのかもです。特別に針掛かり良いみたいですから。。

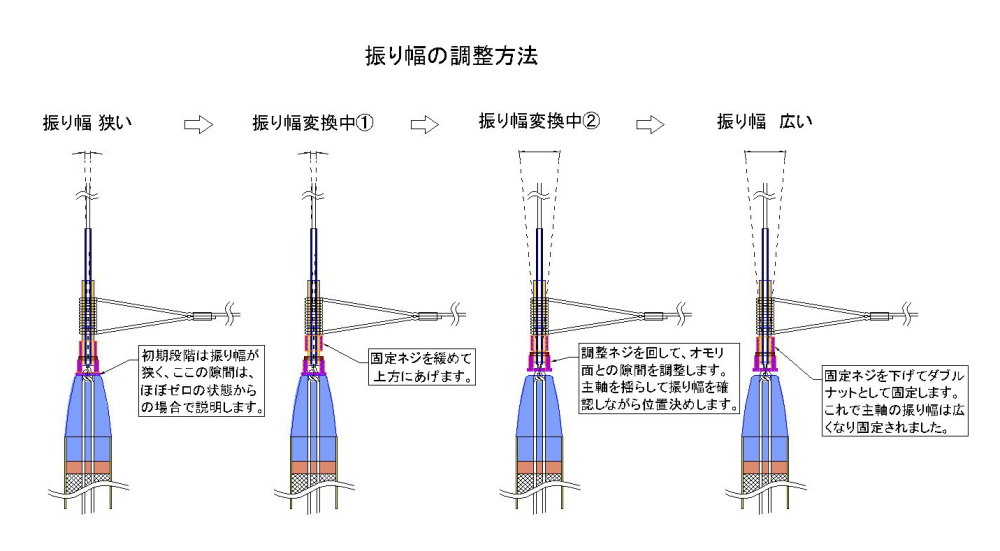

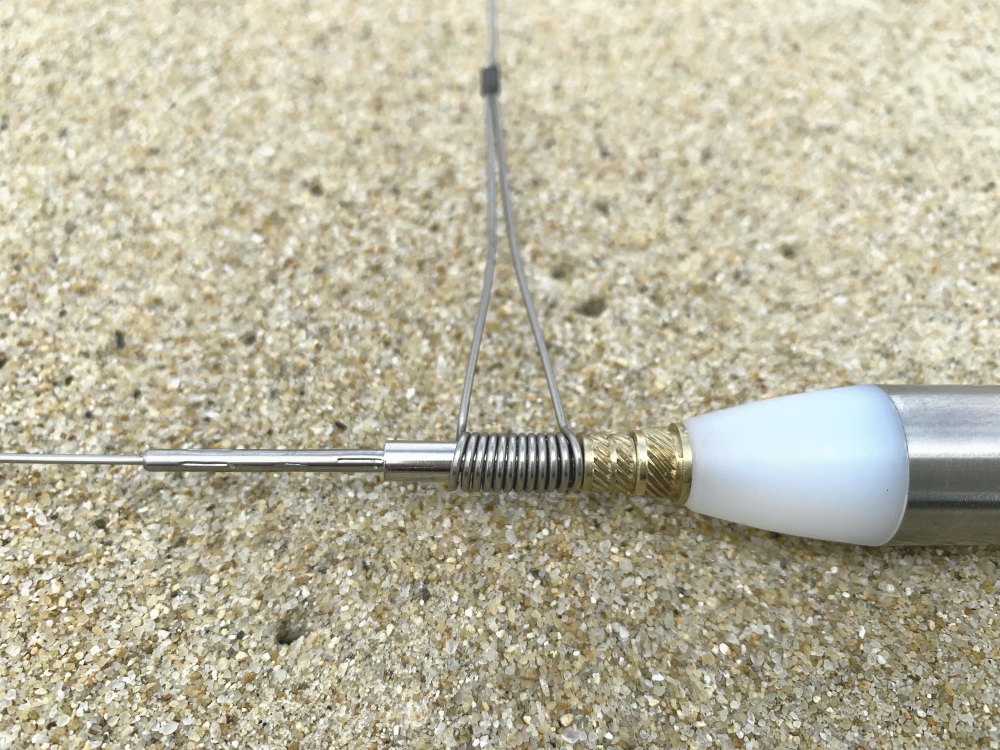

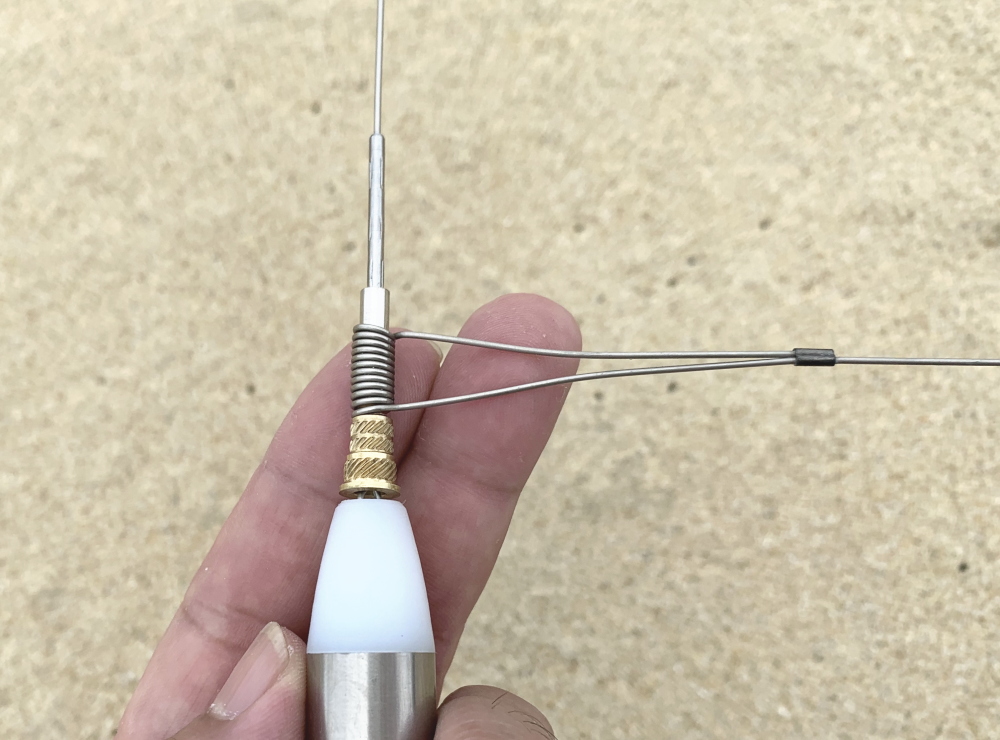

さらに新型では、主軸の可動域となる振れ幅の調整ができます。調整は主軸側の衝突面がネジで移動出来る構造となっていますので、これを回して移動します。

移動することで面と面の間隔が近づいたり離れたりします。その結果、主軸の可動域を可変することが出来ます。

つまり釣場状況に合わせての目的で優先させたい天秤の性能を変化させられるようになりました。

例えば、針掛かり優先、アタリ優先、砂紋をトレースする引き心地優先、キスの口のどこに針掛かりさせるかの選択優先、などなどに対する性質を変化させる事が可能です。

dompotimeとしての標準での推奨振り幅は左右合算で4~8cm程度(片側だけでは2~4cm)です。キスのアタリの波長より変化させるといった設計思想です。もちろん目的が針掛かりでなかったり、状況が違えば標準を超えた振り幅が活躍すると思います。

針掛かりを優先する場合は、イメージとしてはキスが違和感を感じて吐き出す前に主軸振れが止まって急激な負荷変化を起こすように振り幅を調整してみてください。もしかしたら針掛かりが変わるかもです。どーなるかは状況次第ですが。。

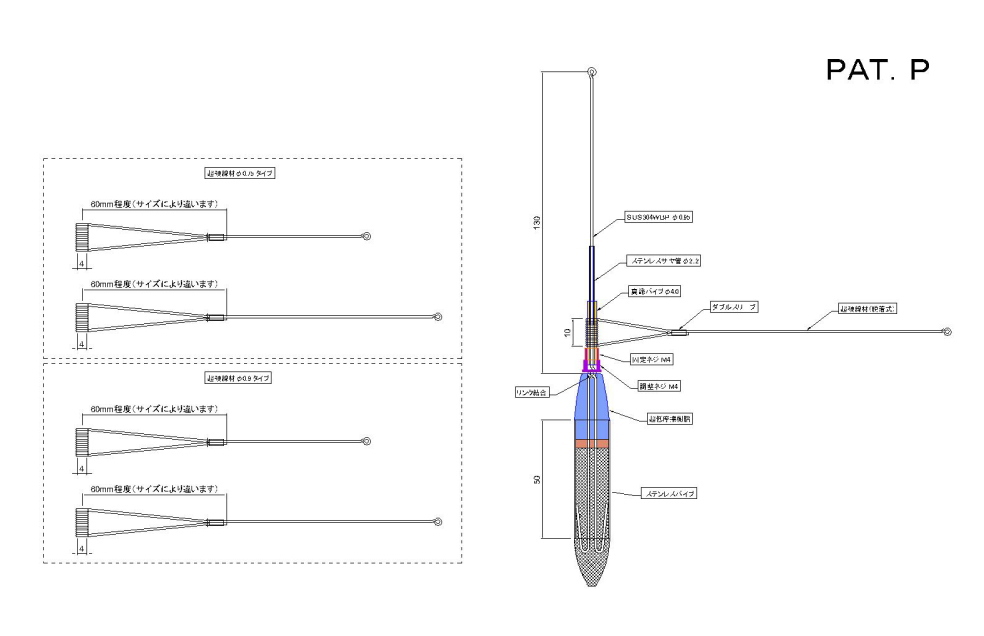

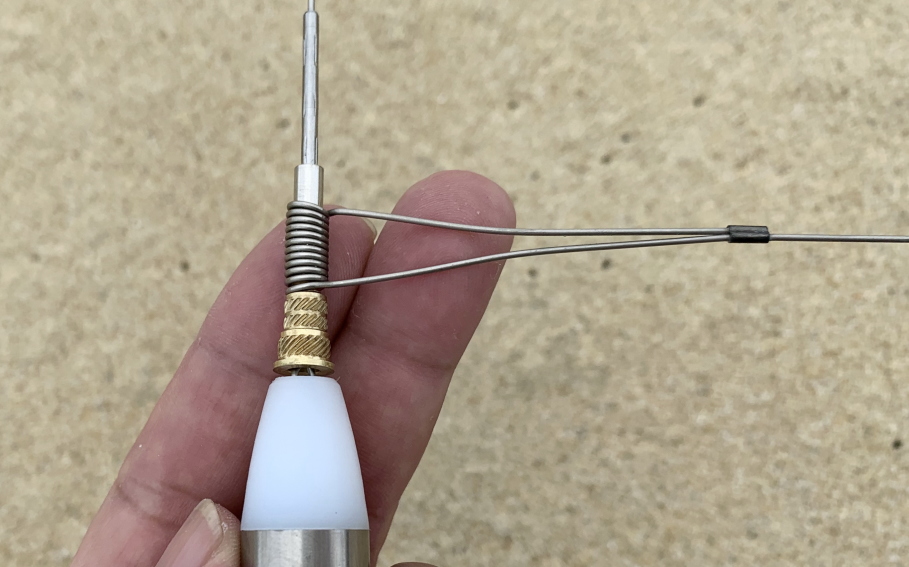

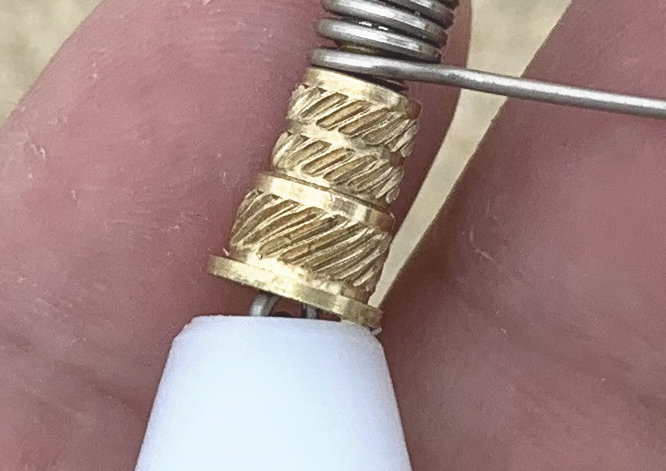

腕は主軸をバネ状に巻く感じで固定されており、腕を固定する主軸部分はφ4mmのネジ付きの真鍮パイプを採用しています。

これにより腕のバネ部分の内径は主軸の道糸接続部の環の外径よりも腕のバネ内径が大きいため、腕のバネ部分は主軸の道糸接続環を通り抜けて差し込めるように構成しています。

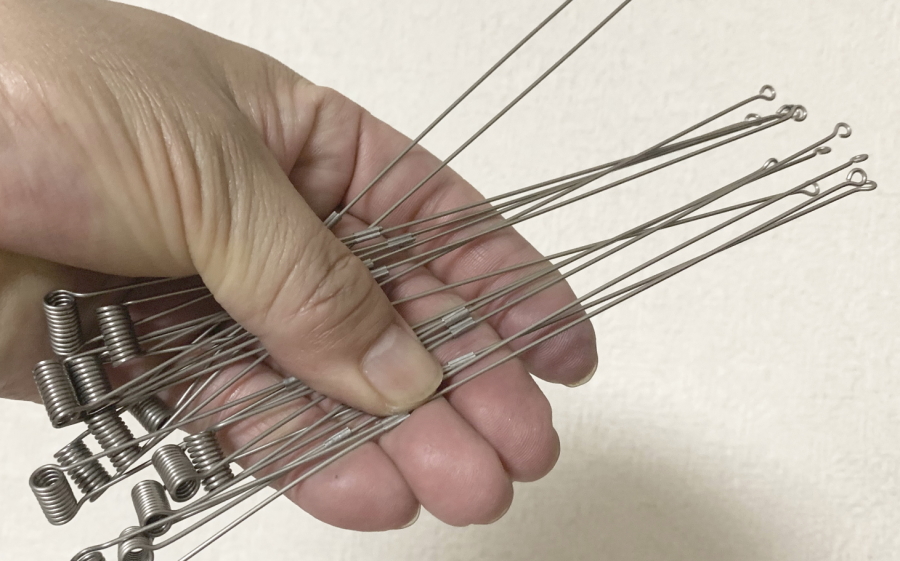

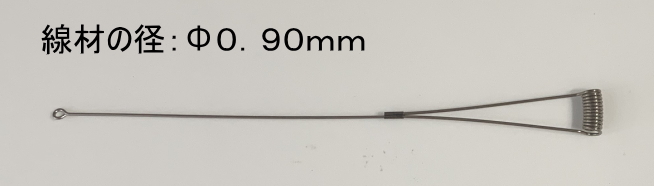

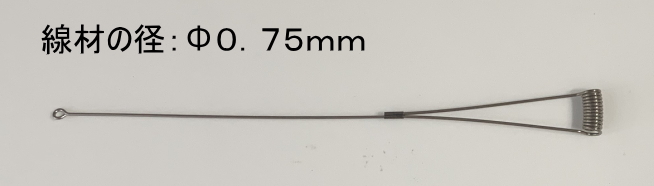

状況に応じた「腕の長さ」や「腕の線径」を選択できます。

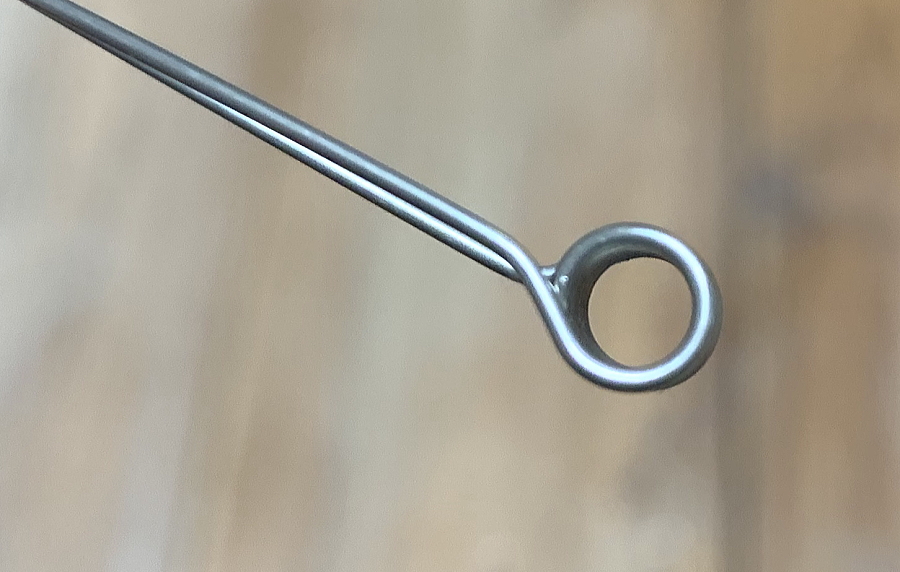

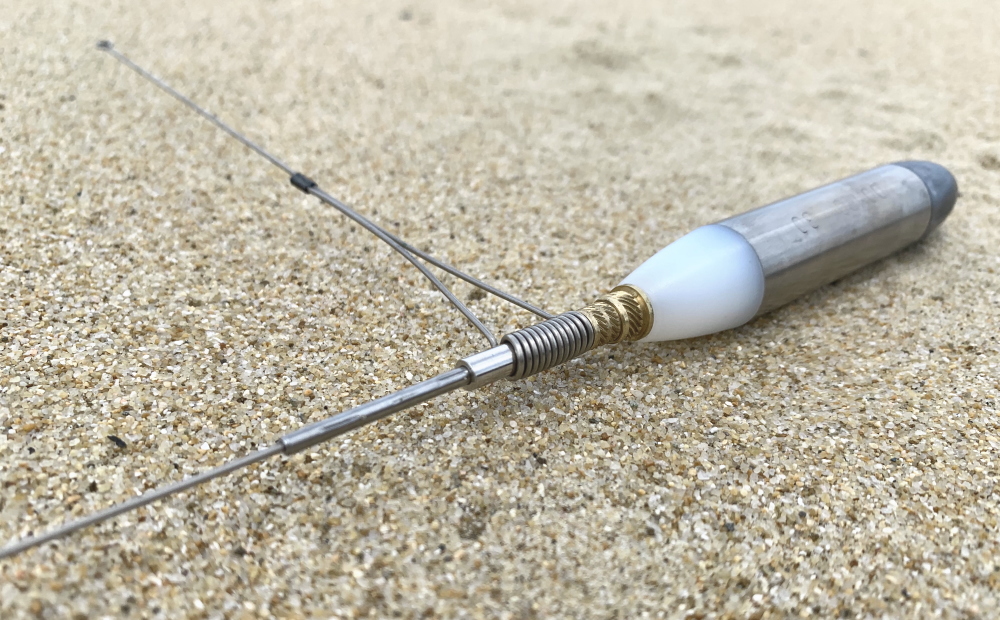

太い主軸にバネ状に巻かれてた腕は、上下2本からの線材が二等辺三角形に形成され収束し結束され強力な剛性を発揮しています。その先は一本の線材で延材した腕として構成しています。

標準は線材φ0.9mmと太いままで、さらに三角形で固めているのでガチガチでは? と感じるかもですが、主軸が無負荷で振れる可動域範囲がありますので超ソフト域と超ハード域があり二極化して混在していることが特徴です。

ネジを調整することにより、この違和感が無いソフト領域と、ガチガチに固めているハード領域の配分バランスを変えることが出来ます。

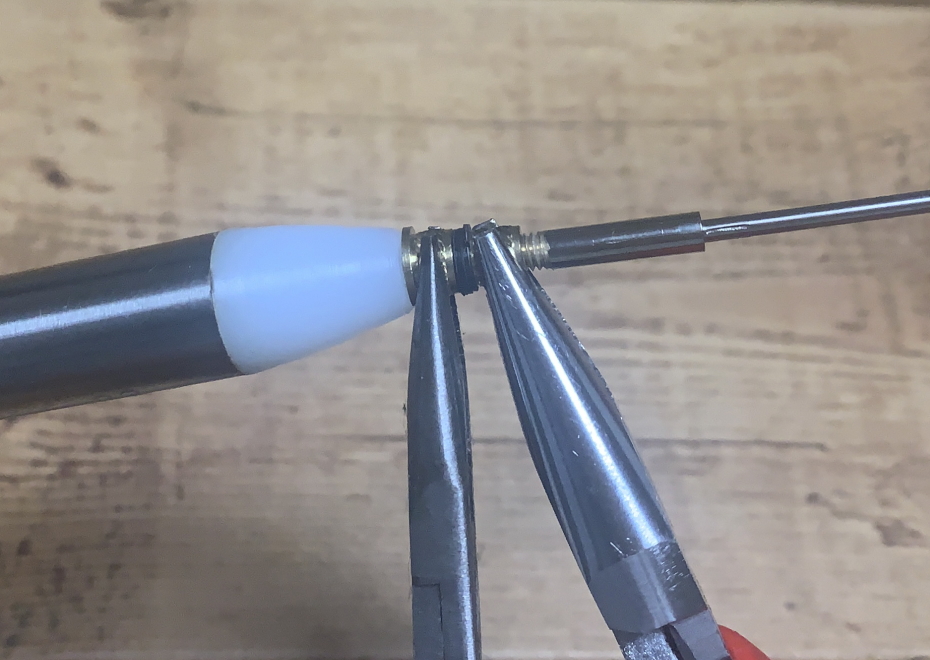

① 主軸を固定する場合、ネジを回して主軸の振れが止まったら、それ以上は必要以上にネジを回し込まない事を推奨します。必要以上に無理に強く締め上げると主軸がズレる可能性があります。

② 投げる時にオモリが障害物に当たるとテコの原理で主軸が破損する場合があります。破損した場合は危険ですので使わないでください。

③ ネジは塩水による腐食によって固着する場合があります。特に新品を初めて海で使用した時の保管では固着しやすいです。一度使用した後の軽く表面腐蝕した後はほとんど固着しないようです。したがって保管する時はネジを緩めて保管を推奨します。長期保管する場合は水洗いして保管する事もお勧めします。また固着してしまった場合は、2本のラジオペンチで二つのネジを挟んで一度緩めると元通りに戻ります。釣りに行く前にチェックをお勧めします。

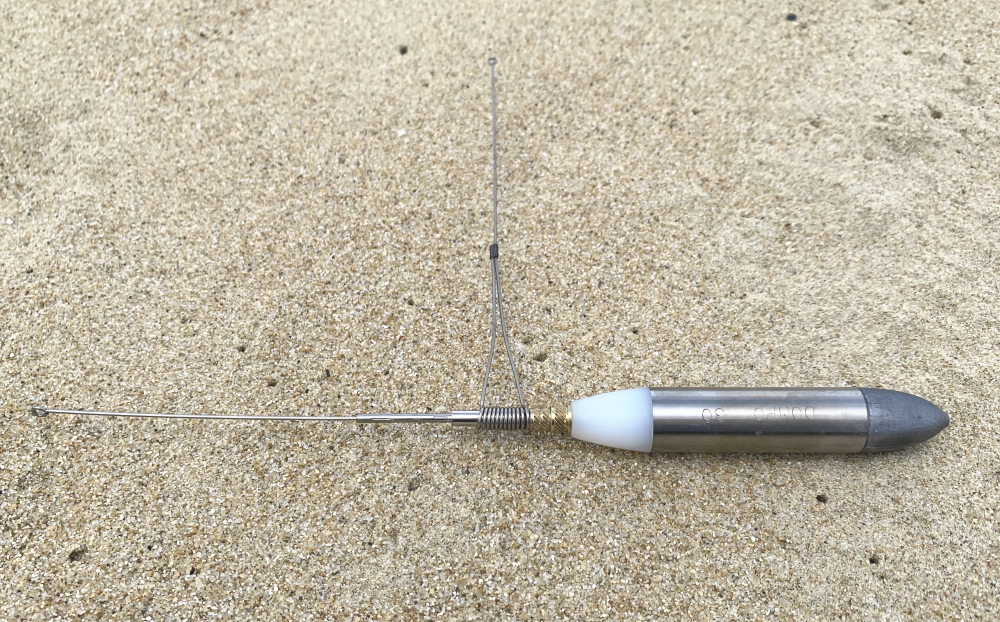

「各部写真」

「ブログにて最新情報を発信しています。」

特徴Ⅰ:ステンレスパイプでの軽快な引き重り。 <詳しくはコチラ>

特徴Ⅱ:小さく短いオモリの効果。 <詳しくはコチラ>

特徴Ⅲ:振り幅を持つ主軸。 <詳しくはコチラ>

特徴Ⅳ:主軸振り角度の調整機能 <詳しくはコチラ>

特徴Ⅴ:腕の交換システム <詳しくはコチラ>

特徴Ⅵ:三角形で固められた高剛性の腕。 <詳しくはコチラ>